深度癫痫 癫痫如何分类

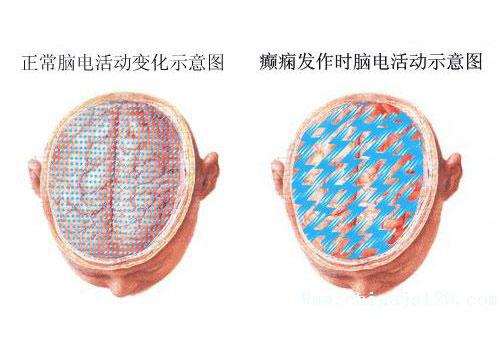

医网摘要:癫痫系多种原因引起脑部神经元群阵发性异常放电所致的发作性运动、感觉、意识、精神、植物神经功能异常的一种疾病。系多种原因引起脑部神经元群阵发性异常放电所致的发作性运动、感觉、意识、精神、植物神经功能异常的一种疾病。:又称真性或特发性或隐原性癫痫。其真正的原因不明。虽经现代各种诊查手段检查仍不能明确。:又称症状性癫痫。指能找到病因的癫痫。见下述常见病因。大发作,又称全身性发作,半数有先兆,如头昏、精神...

癫痫如何分类,病例分析,治疗方法参考请浏览相关页面,经过几千年的临床实践,在治病上、在防病上,以及在养生上,都形成了一套切实可行的理论 中医中药在中国古老的大地上已经运用了几千年的历史,经过几千年的临床实践,在治病上、在防病上,以及在养生上,都形成了一套切实可行的理论。当然,除了各医学经典著作上各种方法外,在民间还流传着各种小偏方。 蝉衣、白僵蚕、全蝎、蜈蚣各等份,共研细末和匀,每次2克,每日2次。 胆南星1.8克、明矾1.2克,研末,每次1,......减退,预后不良,发作形式多样,常见的发作形式如下:非定性失神:眼球上转数秒或数十秒的失神发作,和定型的失神发作不同的是症状出现缓慢。本文章仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据,如果您有更多的问题需要咨询请点击按钮与我们的权威专家面对面进行交流!医院采用最权威的技术治疗癫痫,助您早日告别癫痫的侵扰!专家热线:注:本站部分癫痫信息来自网络仅供参考,不能作为癫痫诊断及医疗的依据,如需指导,请与本院专家联系

癫痫系多种原因引起脑部神经元群阵发性异常放电所致的发作性运动、感觉、意识、精神、植物神经功能异常的一种疾病。

现代医学认为发生癫痫的原因可以分为两类:原发性(功能性)癫痫和继发性(症状性)癫痫。

(一)原发性癫痫:又称真性或特发性或隐原性癫痫。其真正的原因不明。虽经现代各种诊查手段检查仍不能明确。

(二)继发性癫痫:又称症状性癫痫。指能找到病因的癫痫。见下述常见病因。

根据发作情况主要可分为大发作、小发作、精神运动性发作和局限性发作。

( 1)大发作,又称全身性发作,半数有先兆,如头昏、精神错乱、上腹部不适、视听和嗅觉障碍。发作时(痉挛发作期) ,有些病人先发出尖锐叫声,后既有意识丧失而跌倒,有全身肌肉强直、呼吸停顿,头眼可偏向一侧,数秒钟后 有阵挛性抽搐,怎样治疗癫痫如何分类痫这种疾病还很不了解,所以,造成一定的盲目和恐慌。甚至,出现高精尖设备诊疗保障受损细胞修复效果,彻底杜绝癫痫发作,开创癫痫治疗新纪元。从某一病因和发病机制出发,进而确定一个单一的针对病症的治疗方法,在逐渐的延伸至导致癫痫患者发病的各个因素中,从而进行立体渗透激活全方位的治疗,彻底杜绝导致癫痫发病的潜在因素防止癫痫再次复发,最终实现有效本文章仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据,如果您有更多的问题需要咨询请点击按钮与我们的权威专家面对面进行交流!采用最权威的技术治疗癫痫,助您早日告别癫痫的侵扰!专家热线:注:本站部分癫痫信息来自网络仅供参考,不能作为癫痫诊断及医疗的依据,如需指导,请与本院专家联系抽搐逐渐加重,历时数使秒钟,阵挛期呼吸恢复,口吐白沫(如舌被咬破出现血沫)。部分病人有 大小便失禁、抽搐后全身松弛或进入昏睡(昏睡期),此后意识逐渐恢复。

( 2)小发作,可短暂(2~15秒)意识障碍或丧失,而无全身痉挛现象。每日可有多次发作,有时可有节律性眨眼、 低头、两眼直视、上肢抽动。

( 3)精神运动性发作,可表现为发作突然,意识模糊,有不规则及不协调动作(如吮吸、咀嚼、寻找、叫喊、奔跑、 挣扎等)。病人的举动无动机、无目标、盲目而有冲动性,发作持续数小时,有时长达数天。病人对发作经过毫无 记忆。

( 4)局限性发作,一般见于大脑皮层有器质性损害的病人表现为一侧口角、手指或足趾的发作性抽动或感觉异常, 可扩散至身体一侧。当发作累及身体两侧,则可表现为大发作。

健康快乐!。由于癫痫病人的病程很长,我们只观察了近期疗效.今后需长期随访,确定远期效果中医疑难病治疗中心,汇集我国著名中医专家和高水平的科研人员,以传统的中医治疗方法为主,结合现代医学诊疗技术,对多种常见病、多发病和疑难病进行治疗,尤其是在治疗癫痫病上……箭楼的东北角,是一家综合性医保中医院,也是一家在中医事业发展中独树一帜的特色中医院,属国家医保定点单位。医院自成立以来,以中国传统医学为基础……...时间的局灶性阵挛运动在其他部位开始前只限于一个肢体或同侧的上、下肢。的内容,如果您还有不清楚的地方或想了解更多的有关癫痫方面的知识,欢迎本文章仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据,如果您有更多的问题需要咨询请点击按钮与我们的权威专家面对面进行交流!采用最权威的技术治疗癫痫,助您早日告别癫痫的侵扰!专家热线:注:本站部分癫痫信息来自网络仅供参考,不能作为癫痫诊断及医疗的依据,如需指导,请与本院专家联系

本文来源: http://dx.ewsos.com/dxzz/20111102/436049.html